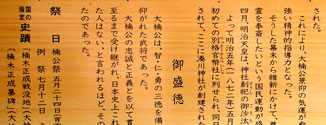

| 第2回 その1)・・湊川神社境内燈籠など竹田岡藩の寄進物調査 |

|

訪問先 |

湊川神社・・・祭神;楠木正成。湊川合戦にて正成一族終焉の地 〔H18/5/14(日)〕 |

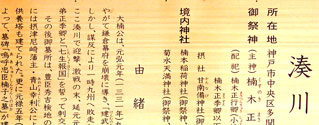

| 所在地 |

神戸市中央区多聞3丁目1−1 (※因みに楠木正成の幼名は多聞丸(タモン丸)) |

| 交 通 |

最寄り駅・阪神、阪急電車「神戸高速駅」下車直ぐ。 |

| 所縁の地 |

竹田市(岡藩) |

神戸市中央区にある元別格官幣社、1872年創建。祭神は楠木正成公(大楠公;1294〜1336)。

神社境内は「湊川の合戦(1336年)」があったところです。

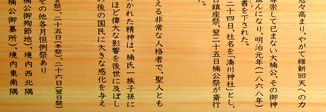

北条鎌倉幕府が足利尊氏や楠木正成、新田義貞(1301〜1338)の活躍で滅亡してから後醍醐天皇(1288〜1339)の親政が始まりましたが、公家の不満、横暴極まりその政権は長く続かず、ついに足利尊氏(1305〜1358)は反乱を起こします。足利氏、一度は九州へ落ち延びますが、そこで豊後武士団を中心とする勢力により、再度東上します。

正成は後醍醐天皇に比叡山への動座を願い、京都での戦いを主張しましたが、公家の連中はこれを聞き入れず、近畿での上陸地点である湊川に布陣し、新田義貞との連携でこれを打ち破るべく準備します。

ところが新田軍は先方の策略に陥り、楠軍は孤軍となり、高師直指揮するところの足利軍に敗れ去ります。この戦に向かう時、死をも覚悟した正成は、その子、楠正行(クスノキ・マサツラ;小楠公)に「戦場に同行するなかれ!」と後事を託し、 別れを告げたのが、有名な「桜井の駅」での惜別の場面です。 別れを告げたのが、有名な「桜井の駅」での惜別の場面です。

余談ですが、ここで「桜井の駅」周辺の史跡について触れます。

「桜井の駅」は現在の大阪府三島郡島本町にあります。当地は閑静な住宅街の中の公園になっており、この名場面の父子像が建っています。付近は淀川の川幅も狭く、対岸には石清水八幡宮があり、また古戦場の天王山(明智、豊臣の天下分け目の合戦の舞台)も近隣に位置します。

更には「承久の変(1221年)」の主人公、「後鳥羽上皇」の水無瀬離宮も在り、歴史の転換点の舞台となったところです。

湊川神社は常陸水戸藩第2代藩主「徳川光圀(1628〜1700)」により「嗚呼忠臣楠子之墓」が建立、天下にその遺徳が顕彰され、明治になってから神社とされたものであります。

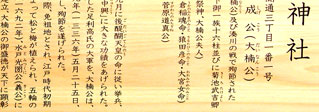

水戸藩はご存知のように光圀が作成を命じた「大日本史」により、尊王思想が強かった為、幕末の一時期尊皇攘夷思想の旗頭となりました。「桜田門外の変」はその代表的な事件です。(大楠公墓所の脇に光圀公の銅像がある=写真)

わが故郷大分県は外様大名でも小石高の藩が多かったのですが、県下第2の藩である豊後岡藩(藩主は中川氏)の小河氏の小さな石碑が、この墓碑を巡る石碑群の中にあった。この小河氏の小さな石碑は筆者が学生時代に見かけた後、震災が原因か、当日は見つからず。いにしえより「大楠公墓所」を案内して来た岡藩寄進の石燈籠は4基確認がとれた、以下写真を参照。

石高から言えば中川家は子爵が相当なのですが奥平家(豊前中津十万石)とならんで大分県では2つの伯爵家となりました。 (S・M)

(画像・・・左上;横山大観奉納の大楠公像。右下;伝大楠公着「段威腹巻〔重文〕」、いずれも神社所蔵) |

|