| TOP > 同好会 > 二豊会 > 適塾 | ||||

| 第1回 / 第2回#1 #2 / 第3回 / 第4回#1 #2 #3 #4 / 第5回#1 #2 #3 / 第6回#1 #2 / 第7回 |

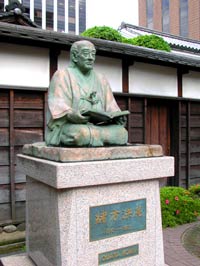

| 第4回 その2)・・福澤諭吉先生所縁の適塾(第10代塾頭)を訪ねて | ||

| 訪問先 | 適塾・・・緒方洪庵設立の蘭学・医学塾 / 諭吉は第10代塾頭 〔H18/12/17(日)〕 | |

| 所在地 | 大阪市中央区北浜3丁目 | |

| 交 通 | 最寄り駅:京阪電車「淀屋橋」駅、地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 | |

| 所縁の地 | 中津市 | |

|

|||

| |

|||

|

|||

|

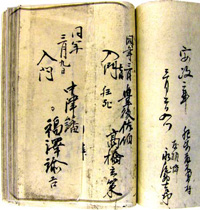

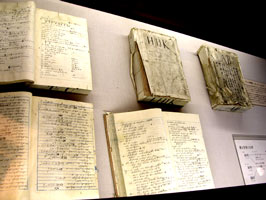

同年三月九日入門とある。 その右に、奇しくも2日前入門の 同郷、豊後佐伯高橋玄策の 名が見えるが「狂死」とある。 通称この「ヅーフ部屋」で使われた オランダ語の辞書、参考書類 当時の塾生達はこれらの 辞書・参考書を奪い合い、 貪る様にして修学に励んだ。 |

|

|

|

ストレス発散によるものか? 無数の刀傷が遺こっている |

|

|

|

|

| |

|

| 史跡 緒方洪庵旧宅及び塾 | 昭和16年12月13日指定 |

| 重要文化財 旧緒方洪庵住宅 | 昭和39年05月26日指定 |

| 所在地 | 大阪市東区北浜3丁目30番地 (旧 過書町丼池東入) |

この建物は、蘭学者緒方洪庵が弘化2年(1845)に住宅として買い受けて瓦町から移り住み、文久2年(1862)に幕府の奥医者として江戸へ迎えられるまでの17年間にわたって、私塾(適塾と呼ばれた)を開いたところである。 この建物は、蘭学者緒方洪庵が弘化2年(1845)に住宅として買い受けて瓦町から移り住み、文久2年(1862)に幕府の奥医者として江戸へ迎えられるまでの17年間にわたって、私塾(適塾と呼ばれた)を開いたところである。洪庵はここで諸国から集った門人たちに蘭学を教え、幕末から明治にかけて日本の近代化に貢献した多くの人材を育てた。 敷地は間口約12メートル、奥行約39メートルあり、建物はこの間口一ぱいに建てられ、前方の教室部と後方の居室部からなり南庭に土蔵と納屋がある。前方部は寛政4年(1792)の北浜大火災後まもなくの建築とみられ、  もとは町筋に面する商家の形であったが、洪庵入居の際に背後を切り縮め、おもて造りの店を改めて教室とし、後方に居室部を新しく立て直した。 もとは町筋に面する商家の形であったが、洪庵入居の際に背後を切り縮め、おもて造りの店を改めて教室とし、後方に居室部を新しく立て直した。教室部は二階建て、一階を教室、二階を塾生の部屋とし、居室部は一部二階建て西側に通り庭をもち、台所・書斎のほか四室がある。台所の二階には*ヅーフ部屋と女中部屋とがある。 洪庵が出府してのち、再三の改造があり、大正四年(1915)には前面道路の拡幅によって正面を奥行き幅約1.2メートル切り取られたが、昭和51年(1976)からおこなった根本修理で、正面を除いて、概ね洪庵居住当時の姿に復原した。 この住宅は、蘭学発展の拠点となった歴史を伝えるばかりか、近世における大阪北浜の町家建築の姿を示す貴重な遺例である。 |

|

| |

|

| 注)*ヅーフ部屋・・・貴重な「ドゥーフ・ハルマ( Doeff-Halma Dictionary, 通布字典、道訳法児馬)と呼ばれた江戸時代後期に編纂された蘭和辞典」は当時最高の蘭塾と評判の高かったこの適塾にも一部しか無く、わざわざ「ヅーフ部屋」と呼ばれるこの3畳程の別室に保管された。塾生が辞書を用いるに争う様を福澤諭吉は述懐している。また、外部から申し込まれる写本の依頼は、塾生たちの良い収入源ともなっていた。 | |

| 関西大分県人会 TEL:06−6343−0016 FAX:06−6345−0122 |