現地に配布されていたリーフレットより 現地に配布されていたリーフレットより |

| 【奈良県指定 有形民俗文化財】 |

| 傘 堂 |

1 棟 |

附 梵鐘1口・位牌1基・石碑2基 |

|

所在地 |

葛城市染野 字 新山 |

|

所有者 |

新在家・今在家・染野 3地区共有 |

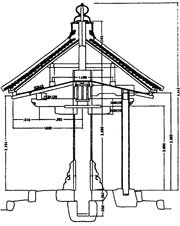

二上山の東麓、當麻山口神社の鳥居北側に、真柱一本のみで宝形造りの瓦屋根を支える総欅作りの風変わりな建物がある。小振りながら重厚な風格を備え、他に類例のほとんどない珍しい建築遺構である。

その形姿から、一般に「傘堂」と呼ばれているが、江戸時代前期にこの地の郡奉行を務めていた吉弘統家(ヨシヒロ・ノリイエ)が、主君である郡山藩主本多政勝(ホンダ・マサカツ)の没後、その菩提を弔うために、延宝二年(1674)に独自に建立した「影堂」「位牌堂」であることが、棟札やその他の資料から判る。もとここに吊り下げられていた梵鐘には、「恋王の私情に勝(た)えず」「一恩永伝」等の言葉が刻み込まれ、独特の君臣関係にあったことが推測される。

この影堂は、統家らが開いた大池により益を蒙った付近の新在家、今在家、染野の三地区の人々によってその後も守り続けられ、特異な建立の経緯にもかかわらず、毀誉褒貶されることもなく、三百年以上もひっそりと歴史の流れの中に佇んできた。

また、いつの頃からか真柱の周囲を身体を接しながら巡り、安楽往生を願う風習が生まれ、5月14日の當麻連座(タイマレンゾ)には大勢の人々がこの堂を訪れる。民俗、建築双方から注目されるとともに、柳沢家に至るまで変転を重ねた初期郡山藩にかかわる数少ない遺構としても貴重な存在である。 |

|